Three is the magic number. Sono stata tre giorni a Edimburgo e ho visto tre spettacoli teatrali, due dei quali, diversissimi tra loro, vedevano tre performer donne sul palco.

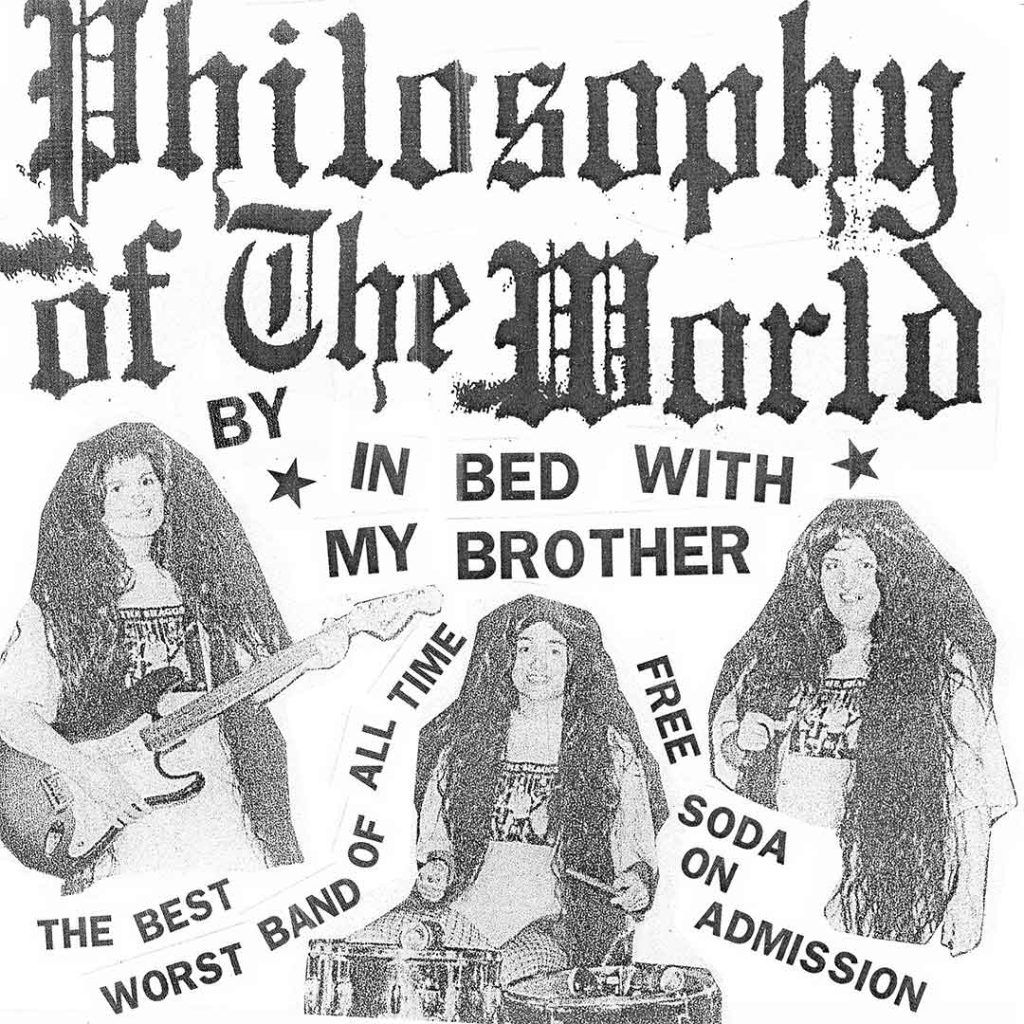

Uno di questi, Philosophy of the World, della compagnia inglese In bed with My Brother, trio inglese anarchico e femminista, è andato in scena in tarda serata alla Summerhall, venue che negli anni ha ospitato compagnie emergenti e lavori teatrali sperimentali tra più interessanti, in alcuni rari casi di grande successo anche oltre i confini del palcoscenisco (le commedie Baby Reindeer e Fleabag sono diventate due famose serie TV).

Di successo e di fama, di come sia paradossalmente difficile ottenerli quando sei in vita, parla appunto Philosophy of the World, ma anche di talento vero e presunto, e di come sia facile sfruttare il capitale artistico altrui, soprattutto quando si tratta di donne. Il titolo è preso in prestito dall’unico sfortunato album, poi passato alla storia, delle Shaggs, sgangherata band femminile americana anni Sessanta di cui si rievoca la tragicomica esistenza.

Ma chi erano davvero le Shaggs, la migliore peggiore band di tutti i tempi? Quale era la loro “Filosofia del mondo”? Cos’hanno da dirci queste tre sorelle capellone del New Hampshire, considerate dal padre predestinate al successo e per questo obbligate a impugnare gli strumenti, fare pratica (sempre con scarso successo) ogni giorno per ore, ed infine esibirsi davanti al pubblico per essere poi fischiate senza pietà?

Quando entro in sala riconosco subito la musica che apre il primo atto dello show: non è un pezzo delle Shaggs, è Territorial Pissing dei Nirvana! Il mio pezzo preferito della band quando, da giovane, ero una loro fan. Il brano più hard core punk di Nevermind, quello che hanno suonato al loro debutto al Saturday Night Live ed è finita che hanno distrutto tutti gli strumenti. Territorial Pissing è Kurt Cobain che immola le sue corde vocali, lo strazio che si fa catarsi (nostra, più che sua). Ma non finisce qui: è un grido contro il patriarcato, contro la cultura machista della provincia americana che a Cobain faceva venire la gastrite, insieme a molte altre cose. “Never met a wise man, if so it’s a woman”, non ho mai conosciuto un uomo saggio, semmai una donna, canta a un certo punto.

Certo, penso, Cobain c’entra con le Shaggs perché aveva provocatoriamente dichiarato di essersi ispirato a loro; diceva che Philosophy of the World era il suo album preferito di sempre; si era fatto fotografare con indosso una t-shirt delle Shaggs; grazie a lui e a Frank Zappa, altro insospettabile ammiratore, le Shaggs erano state riscoperte fino a diventare una band di culto.

Ma a Nora, Dora e Kat, autrici, attrici e performer di questo pazzo show in cui succederà di tutto (alla fine, tette all’aria, stramazzeranno al suolo e non si alzeranno neppure dopo gli applausi) interessa spingere il pubblico oltre questi semplici sillogismi, su cui d’altra parte si fonda ancora l’industria culturale globale: non sei nessuno fino a quando qualcuno che conta, meglio se un artista di sesso maschile, dice al mondo che anche tu sei qualcuno che conta. Meno di lui, chiaramente, ma più di tanti altri. E altre, va da sé.

Nei primi due atti, Nora, Dora e Kat giocano alle Shaggs – “noi facciamo loro, voi il pubblico, ok?”, questo il patto iniziale – con tanto di parrucconi ed estenuanti sessioni di calisthenics a cui le costringe il padre per tenersi in forma. Il Padre è un Verbo e si manifesta per lo più attraverso scritte bianche su fondo nero che scorrono sopra il palco, dispositivo geniale che comanda l’azione senza bisogno di dialoghi. Questo Big Brother che impartisce ordini dall’alto alle sue creature, in alcuni momenti, si incarna nello show manager che assiste le tre dalla platea: all’occorrenza viene tirato in mezzo sul palco, sempre per prenderle di santa ragione. Ma ha, per così dire, la pellaccia, e le tre non riescono mai a farlo fuori, nonostante sanguini di brutto (per finta, visto che gli show manager sono figure essenziali e non possono essere trucidati…). Muore ma resuscita svariate volte; in ogni caso, anche quando schiatta definitivamente, torna a tormentare le tre come fantasma.

Fino a dove voglia spingersi l’azione lo capiremo soltanto nel terzo atto, in cui una delle bravissime perfomer ci vomita addosso tutte le parole che finora non abbiamo mai sentito uscire dalla sua bocca, o meglio di nessuna di loro. Fino a quel momento, infatti, le tre si sono espresse soltanto a bisbigli, mugugni, grida e movimenti maldestri.

È un vero rant quello che ci scagliano addosso: un’interminabile invettiva punk femminista, che chiamare monologo sarebbe ridicolo.

Una tirata velocissima, implacabile, senza esitazioni, che intreccia acutissime riflessioni sul mondo della musica e dell’arte di ieri e di oggi. Parole tutt’altro che campate in aria; saldate, al contrario, da una logica stringente che parte dalle Shaggs e arriva a Tom Cruise, che attualmente detiene i diritti per girare un biopic sulle tre sorelle, passando per Andy Wharol che si rifiutò di restituire il manoscritto della sceneggiatura di Valerie Solanas e per questo si beccò dalla scrittrice – non “attrice”, come la appellarono i tabloid all’epoca, precisano le Nostre – due belle pallottole nello stomaco, rischiando di rimanerci secco. C’e anche Cobain, che decreta la fama postuma delle Shaggs ma a sua volta viene inesorabilmente schiacciato dal successo.

Nel corso dei primi due atti, il pubblico non ha fatto che ridere in modo, è il caso di dirlo, fin troppo “plateale”; vuoi perché lo show era senz’altro anche molto divertente, vuoi perché la (semi) nudità femminile sul palco di un teatro suscita sempre sensazioni forti, tra ilarità, imbarazzo, nervosismo, difficoltà a concentrarsi su ciò che viene detto. È inevitabile che lo sguardo cada sulle tette, insomma. Io stessa mi sono ritrovata a fare considerazioni, come spesso mi capita in questi casi, fuori contesto. Ogni volta mi sorprende la varietà di questa parte anatomica femminile, non si può dire che esistano due tette uguali ad altre due. E chissà cosa ne pensava in merito, invece, l’elegante giovane very british seduto di fronte a noi, in compagnia della sua fidanzata.

Tutto questo è Philosophy of the World. È stato un successo.

Per saperne di più:

https://festival.summerhallarts.co.uk/events/philosophy-of-the-world/

https://www.inbedwithmybrother.com/

Le foto qui pubblicate sono materiale stampa ufficiale della compagnia In Bed With my Brother